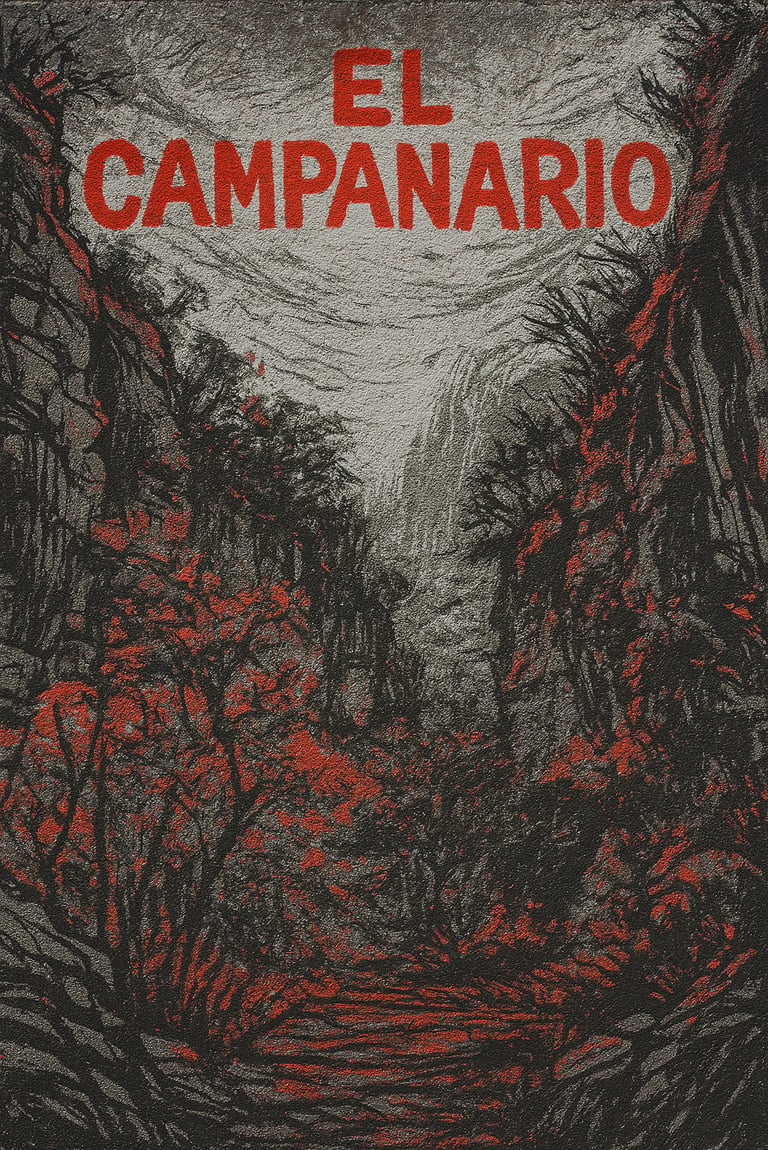

El Campanario me miró primero

En Zacatecas, El Campanario no es paisaje: es umbral. Una barranca sagrada que vigila silenciosa. Quien entra, cambia. Y quien sale, no olvida.

PALOMERⒶPORTADA

Uno no llega a El Campanario. El Campanario te deja entrar.

Miguel Valera, entonces alcalde de Tlaltenango, fue quien nos llevó. Quería mostrarnos un sitio que, según él, tenía más historia que muchas capitales. Un espacio de piedra viva, lleno de leyendas y energía. Y tenía razón.

Partimos desde la cabecera municipal y llegamos a un caserío rodeado de cerros y memoria. La caminata fue intensa. Cuesta arriba, entre tierra reseca y el canto lejano de los insectos. Ahí entendí que en Zacatecas hasta el silencio tiene ecos antiguos.

Cuando llegamos a la entrada de la barranca, Miguel nos pidió detenernos. Frente a nosotros, dos enormes rocas flanqueaban el acceso. “Los Guardianes”, les llaman. Miguel hizo una pausa, casi ceremonial. Dijo que era costumbre guardar respeto y pedir permiso antes de entrar. Yo bajé la cabeza.

Entramos.

El aire cambió. Más denso, más fresco, con ese olor a tierra que sólo brota donde la naturaleza no ha sido rota. Caminamos entre formaciones rocosas de formas improbables: una parecía un rey, otra una mujer con manto. A lo lejos, asomaba la silueta del Campanario: una torre natural de piedra que se alza como testimonio de algo que nadie construyó… pero alguien, o algo, dejó ahí.

No es un paisaje. Es una presencia.

A cada paso, Miguel nos señalaba nombres que los antiguos pobladores dieron a las piedras: “La Pila”, “El Caballo”, “La Reina”, “El Ser Supremo”. Pero más allá de los nombres, lo que me impresionó era el ambiente. No era sólo belleza: era un misticismo que no se puede poner en palabras. Como si el sitio supiera que lo estás mirando.

Le pregunté a Miguel si creía en las historias que se cuentan ahí: que algunos han oído campanas, que otros han visto sacerdotes fantasmales, o que hay quienes entran y, al salir, descubren que han pasado días o semanas. Se rió: “no es cuestión de creer o no. Es cuestión de sentir”.

Y ahí me cayó el veinte. El Campanario no se visita, se cruza. Es como pasar una frontera invisible. Adentro, la lógica cambia. No hay señal de celular, pero hay conexión con algo más profundo. El tiempo se vuelve lento. La piedra escucha.

Salimos cuando el sol ya bajaba. El cielo se tiñó de naranja y el Campanario quedó recortado en sombras. No dije nada. Miguel tampoco. Yo sabía que había visto algo. No sé qué. Pero algo que no estaba antes, ahora estaba dentro de mí.

Desde entonces, cada vez que escucho el sonido lejano de una campana, me acuerdo de ese día. De esa piedra. De ese silencio. De ese lugar que no se olvida porque, una vez que lo cruzas, nunca te deja del todo.

Tú, ¿ya cruzaste El Campanario?