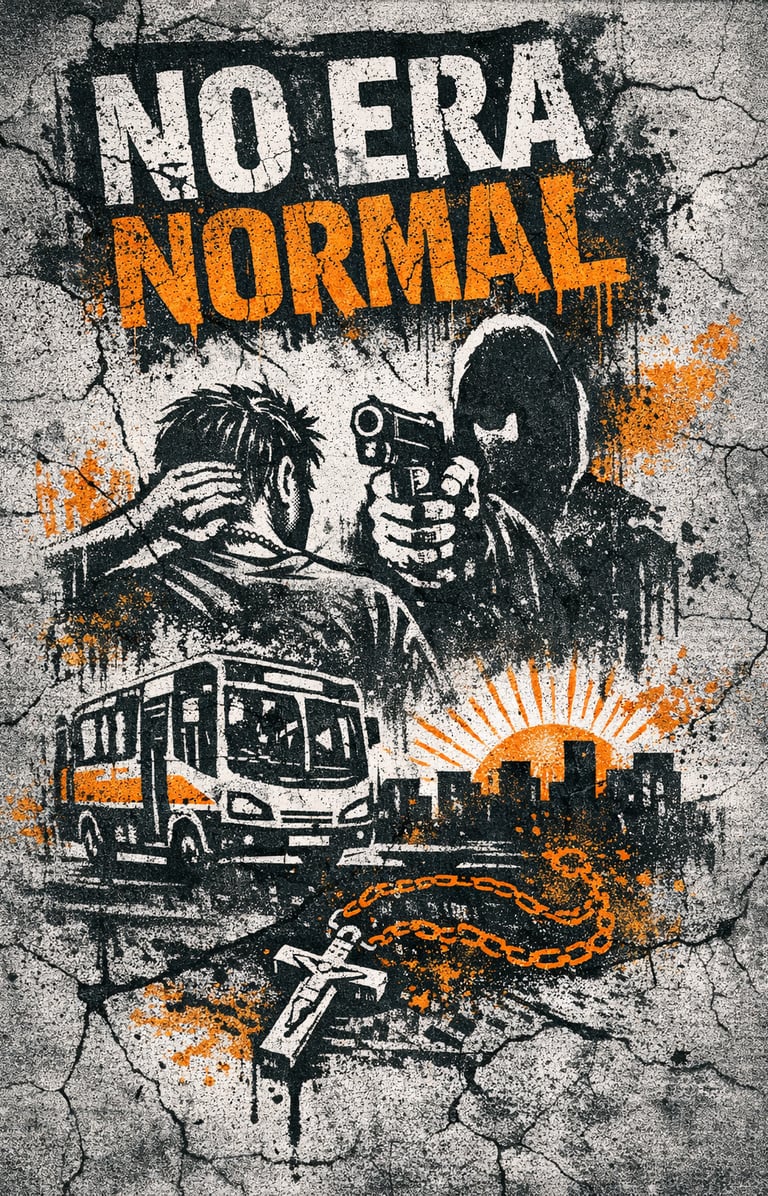

No era normal

En 1993 una pistola me borró la calma por una cadena con crucifijo. En 2025 te borran la ciudad sin pistola: te suben la renta, te encarecen el camino, te cobran el agua turbia y te dejan solo ante la violencia. Lo llaman progreso. Pero es otra forma de apuntar.

En diciembre de 1992 iba de regreso a casa, con mi amigo Enrique Olmos, en un minibús de la ruta 625.

Me había subido en el centro, en Donato Guerra y Miguel Blanco, y venía sentado detrás del chofer, viendo pasar la ciudad como se veía entonces: ruidosa, sí, pero todavía caminable. Todavía nuestra.

Al llegar al cruce de Cruz del Sur y Lázaro Cárdenas sentí un tirón seco en el cuello. Instintivo. Violento. Cuando llevé la mano al pecho ya no estaba la cadena con el crucifijo que mi mamá me había dado. Volteé y vi a un cabrón bajándose del camión con mi cadena en la mano, como si nada.

Me paré en chinga. Me bajé detrás de él a reclamarle lo que era mío. Entonces tiró la cadena al piso. Me agaché para recogerla. Y ahí se rompió algo más que el aire.

Sentí el golpe en la cabeza antes de entenderlo. Algo duro. Un sonido seco. Vi estrellas como en la televisión. Literal. Me mareé, pero me reincorporé. Y entonces lo vi: otro sujeto —no el que me había robado— empuñando una pistola, apuntándome directo a la cara. No dijo nada. No hizo falta.

Le aventé la cadena con el crucifijo a la cara y corrí.

Corrí como se corre cuando el cuerpo decide por ti. Corrí sin pensar en la ciudad, ni en la justicia, ni en nada. Corrí para seguir vivo. Terminé en la Cruz Verde Leonardo Oliva con la cabeza abierta y varias puntadas. El crucifijo nunca volvió conmigo, ni las ganas de llevarlo. De Olmos supe hasta que llegó a buscarme a la Cruz Verde.

Ese día entendí que la ciudad también muerde. Que no avisa. Que no distingue entre fe, juventud o inocencia. Pero también entendí algo que hoy parece increíble: ese episodio era una excepción, no la norma. Un golpe. Un asalto. Un miedo localizado.

Treinta años después, el miedo ya no se sube solo al camión. Vive ahí.

Viaja contigo. Se sienta a tu lado.

Hoy hacemos fila veinte minutos para subirnose a un transporte más caro, más sucio, más lleno. Pagamos más por movernos peor. La promesa es siempre la misma: ahora sí va a mejorar. Y siempre es mentira. El aumento llega puntual; la dignidad, no.

Antes te golpeaban para robarte una cadena.

Hoy desaparecen personas enteras.

Antes el miedo era un episodio.

Hoy es sistema.

La ciudad te empuja fuera con rentas imposibles, te manda a la periferia y luego te cobra el regreso muy caro, lo subieron 50 por ciento. También subieron el agua aunque salga turbia. Nos cambiaron las placas, pero no nos cuidan. Nos obligaron a verificar aunque el aire no mejore. Nos exprimen el tiempo, el cuerpo y el salario.

En 1993 me apuntaron con una pistola por una cadena con un crucifijo.

En 2025 nos apuntan con gentrificación, con aumentos de tarifas, con servicios caros, con precios altos, con violencia normalizada, con silencio institucional.

Y sin embargo, uno sigue subiéndose al camión.

Sigue moviéndose.

Sigue viviendo.

No porque la ciudad lo merezca, sino porque el cuerpo aprende a resistir incluso cuando el sistema insiste en quebrarlo.

Spoiler: esto no es nostalgia. Es memoria.

Y la memoria también es una forma de defensa.

Por eso escribo esto. No para desahogarme. Para que no se nos haga normal.

Para que los cínicos y los cobardes no se salgan con la suya.

Si quieres hacer algo hoy —algo real, sin teatro— haz esto:

cuando te subas al camión, mira alrededor y nómbralo.

Nombra el precio. Nombra el tiempo que esperaste. Nombra el miedo. Nombra el estado del camión.

Y cuéntaselo a alguien. Una persona. Hoy.

Porque lo que no se nombra se vuelve costumbre. Y lo que se vuelve costumbre, nos traga.

No necesitamos héroes.

Necesitamos gente que no se calle.

Puedes comenzar, por contarlo aquí.